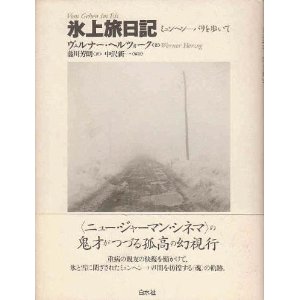

『 氷上旅日記 ミュンヘン-パリを歩いて 』 [本 & 書評]

ヴェルナー・ヘルツォーク 著 / 藤川 芳朗 訳

「あのひとを死なせるわけにはいかない。ぼくが自分の足で歩いていけば助かるんだ」――重病の親友の快復を願かけて、ミュンヘンからパリへ向かい、雪と氷のなかを彷徨し、魂に呼応するような風景と忘れられたような人びとに出会う……。ニュー・ジャーマン・シネマの鬼才が綴る孤高の幻視行

雪に覆われた 閑散とした村の風景などが、モノトーンの写真を 断片的に

眺めているような気分になり、それが色見のうすい寂しげな 風景の印象で

あっても、思いのほか 魅力的に 感じたのだ。

親友の快復を願かけて…という 本の紹介や 巻末の解説に、『巡礼』という

言葉があるが、そのなんたるかが よく分からない私には、容易く 著者の

この行為は、巡礼だったのだろう とはいえない。

それに、巡礼とは 厳かな気もちで行うものだろう、という印象があるのだが

著者は日々の 寝泊まりに困ると、(別荘とかなのか)家屋の ガラスを割ったり

ドアを壊したりして 不法侵入を くり返すのだから、最初、読む方としては

どう感じればいいのやら、とまどった(´˘`;)

(時には、納屋や、家畜の小屋、親切な人の家に招かれたり

ホテルだったりもするのだが)

とまどいは したものの、この本には、じわじわと浸透してくる何かがあり

印象深い描写も多い。

ほとんど 雪、雨、嵐、吹雪、濃霧… ときどき 晴れ間はさすけれど、太陽は

圧倒的に 劣勢で、いつも 著者の目の前には、濃い灰色の世界が広がっている。

まったく無意味なことをしている、という感じがする。アイスナーはまだ生きているのだろうか。p.91ご本人は そう気付いているのか…と 私は、なぜだか少し ほっとした。

目の前にできた虹が、不意にこのうえなく大きく確かな期待を抱かせる。虹は、歩く者の前そして上にあらわれる、何ともいえない標徴 しるし だ。みんな歩いて旅をするべきだ。p.93虹の象徴に 希望が表れているようで、私の心も ほのかに明るくなった。

寂しい風景の中に 多く登場するのが、あたかも そこに取り残されたような

動物たちの描写。まるで、著者の疲労や徒労と 重なるように、動物たちにも

生気がないような 印象をうける。

シュヴァーベン高原で最悪の吹雪に出会ったとき、たまたま仮説の羊小屋があった。 羊たちは凍えて途方にくれており、ぼくを見ると、まるで救いを、唯一の救いをもってきてくれたとでも いうように、まわりに群がりすり寄ってきた。雪のなかで、あんなに信頼しきった表情を見たのは はじめてだった。p.100

しかし、ここでの描写は、微笑ましさと 同時に、著者の心情の変化が 表れてい

るようで 最も 印象深かった。

p.114。

頁数も 残り少なくなってきた頃に、りんごの実と 木のエピソードがある。

(たぶん この色だろう?) りんごの実の赤さは、辺りぜんたいに 薄墨が

広がっているような 風景の中で、さぞかし鮮やかに、目に 映ったのでは

ないだろうか。 私はここが すきだ。

その鮮やかさと 反するように、実の落ちる音の後の 強烈な静けさ、実の

全て なくなった濡れた木、茫然とする 虚しい気もち など、そういう 孤独さ

が ひしひしと伝わってきた。

リンゴが、収穫する人もいないまま、木のまわりのぬかるむ地面に落ちて、半分腐って転がっている。遠くから見たときは、一本だけ葉がついていると思っていた木が、近づいてみると、不思議なことに、 リンゴがまだひとつも落ちずに、全部なったままだった。濡れた木には、葉は一枚も残っておらず、あるのは、 落ちることを拒んでいる、濡れたリンゴだけだった。

ひとつ取ってかじってみると、かなりすっぱかったが、汁が喉の渇きをいやしてくれた。食べたリンゴの残りを 木にぶつけると、りんごが雨のように降ってきた。リンゴの落ちる音がやみ、地面が静けさを取り戻したとき、 ひとり心の中で、これほどのさびしさは誰にも想像できまい、と思った。今日は、今までのなかで、一番さびしい日だ。

それで、木に歩み寄って、実が全部落ちてしまうまで、揺さぶった。静まり返ったなかで、リンゴは音を立てて 地面に落ちた。残らず落ちてしまうと、不意に途方もない静けさが、こっちの心のなかにまで、広がった。それでまわりを見渡したが、そこにいるのはたったひとり、ぼくだけだった。

この本は、再読するか 分からないが、冬がくると、手にとりたくなる

ような 気がするから 手元に持っていたいかも。

なぜなら、ふしぎな 味わいが あるから。

だが、絶版らしく 残念だ。